在完成泰山拓画技艺学习后,烟台大学 “輶轩使” 社会实践队于 7 月中旬的一个下午,前往泰安岱庙,参观院内碑林,深入探寻泰山封禅文化的历史脉络与文化内涵。

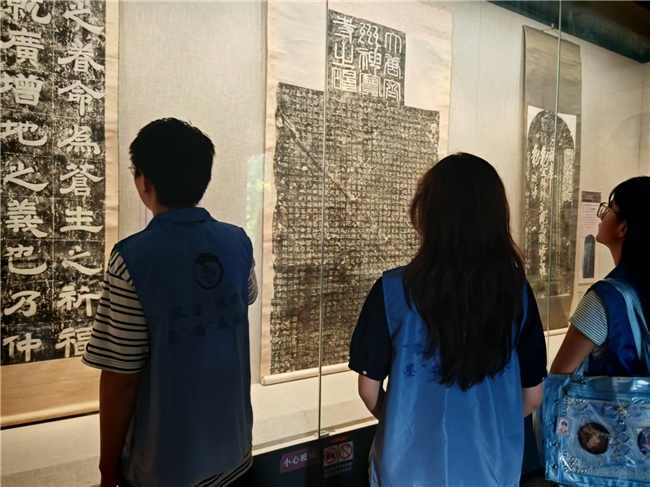

岱庙作为泰山最大、最完整的古建筑群,也是历代帝王举行封禅大典和祭祀泰山之神的场所,其院内碑林保存了从秦代至今的数十通重要碑刻,被誉为 “泰山石刻博物馆”。队员们在岱庙工作人员的带领下,从正阳门进入,沿中轴线步行至东御座附近的碑林区域。刚踏入碑林,队员们便被眼前的景象震撼:数十块石碑错落有致地矗立在庭院中,石碑高度从 1 米到 5 米不等,材质多为青石与花岗岩,表面因年代久远呈现出深浅不一的斑驳痕迹,部分碑石边缘还留有风雨侵蚀的裂痕。

工作人员首先向队员们介绍了岱庙碑林的整体情况:“这里的碑刻涵盖了秦、汉、唐、宋、元、明、清等多个朝代,内容包括帝王封禅祭文、文人题咏、经文镌刻等,是研究泰山文化、中国古代政治与文学的重要实物资料。” 随后,队员们跟随工作人员逐一参观重点碑刻,在每块碑石前,工作人员都会详细讲解其刻制年代、作者、内容及历史背景。

在《秦刻石》残片前,队员们驻足停留许久。这块残片仅保留原碑的一小部分,石面因曾遭火劫,呈现出明显的焦黑痕迹,边缘粗糙且残缺不全,部分文字已模糊不清。工作人员介绍:“这块《秦刻石》又称《泰山刻石》,是秦始皇统一六国后,东巡泰山时所立,由丞相李斯撰文并书写,字体为小篆,是中国最早的小篆书法作品之一。可惜原碑在宋代就已残缺,现仅存此残片,收藏于岱庙。” 队员们轻轻触摸碑石表面,能清晰感受到石面的粗粝与凹凸不平,仿佛能透过指尖感受到千年前那场烈火的温度,以及秦帝国兴衰的历史沧桑。

在参观过程中,队员们还重点查看了《汉张迁碑》《唐纪泰山铭》等著名碑刻,仔细观察碑文中的字体结构、刻工技艺,并不时向工作人员提问,了解不同朝代碑刻的风格差异与文化寓意。当走到岱庙大殿前的空地上,队员们抬头仰望庙宇的穹顶,高大的木结构建筑与周围的碑石相互映衬,营造出庄重而肃穆的氛围。队员李同学说:“以前在历史课本里学过泰山封禅文化,但直到今天站在这些碑石前,才真正感受到那种沉淀了千年的历史重量,也更理解了封禅文化在古代政治与文化中的重要地位。”

此次岱庙碑林探访活动,让烟台大学輶轩使社会实践队的队员们近距离接触了珍贵的历史文物,系统了解了泰山封禅文化的发展历程,为后续深入研究泰山非遗文化积累了丰富的第一手资料,也进一步激发了队员们传承与保护传统文化的责任感。